- ホーム

- <ショートサービス研究室>サーブがばらつく原因:「サーブ前」編

<2021/10/8公開>

前回の研究で、サーブを打つ時の強さと角度のバラツキを、ともに2.6%以内に抑えることができると、厳しいプッシュもミスも避けられるということがわかりました。

しかし、サーブはどうして毎回ばらついてしまうのでしょう?

上級者の試合のように、1回1回細かい駆け引きがあるなら、メンタル面に大きく左右されるのはわかります。

しかし、特にプレッシャーもなく、同じように打っているつもりなのに、何故かサーブが浮いてしまったり、ネットに掛けてしまうことがあります。

物理の理屈では、全く同じように打てれば、全く同じサービス軌道になりますので、サーブを打つ一連の動作のどこかに違いがあるはずです。

サーブが浮いてしまったりショートしてしまったりする時は、サーブ前、サーブ中、サーブ後のどこかで、いつもと大きな差が生じているに違いありません。

どうもバラツキを抑える鍵は、その差を小さく抑えること、つまり「再現性」にありそうです。

今回は、「サーブ前」に焦点を当てて、サーブがばらつく原因を考えます。

<研究報告>

サービス軌道がばらつくのは、サーブ中のスイングが原因と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。

シャトルをセットする位置(=サーブの打点)が違っていたら、全く同じスイングをしたとしても、軌道は変わります。

打点のずれとしては、サーバーから見て、左右方向、前後方向、上下方向の3方向に対するずれが考えられます。

それぞれのずれが発生する原因と、そのサービス軌道への影響を考えてみましょう。

(1)左右方向の打点ずれの原因とサービス軌道への影響

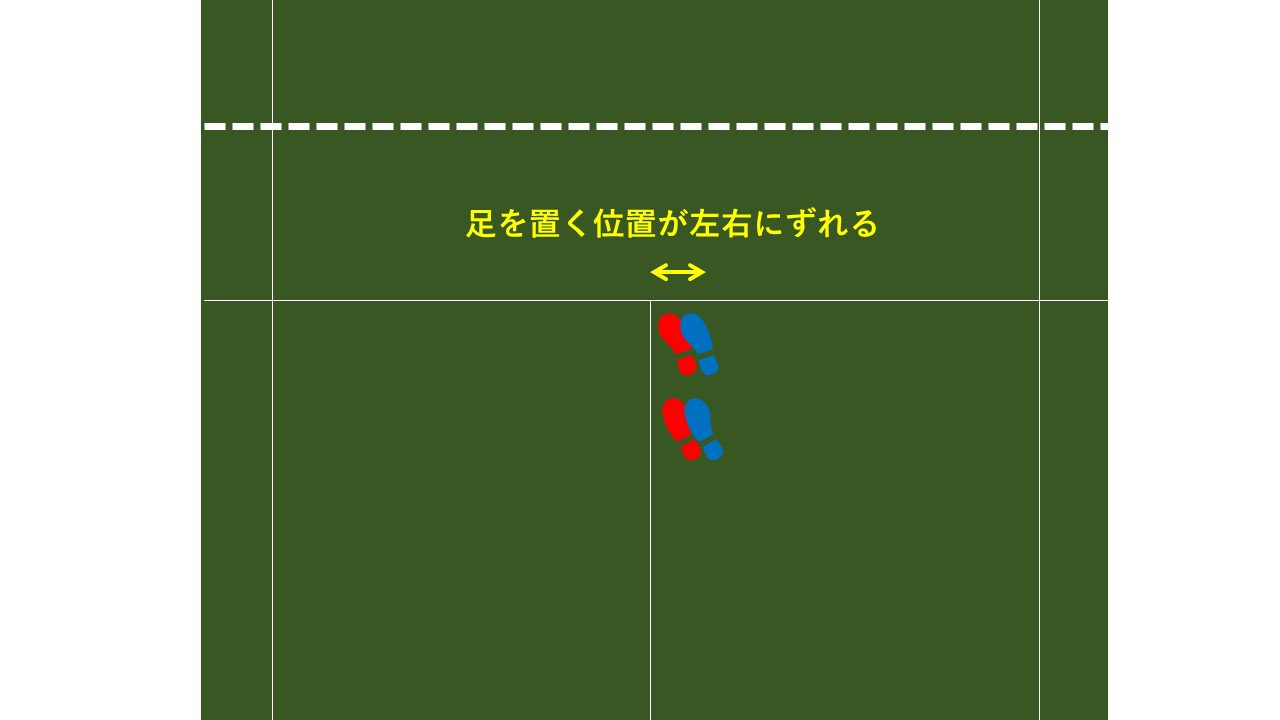

足を置く位置が左右にずれると、そのまま打点も左右にずれます。

【足を置く位置の左右ずれ】

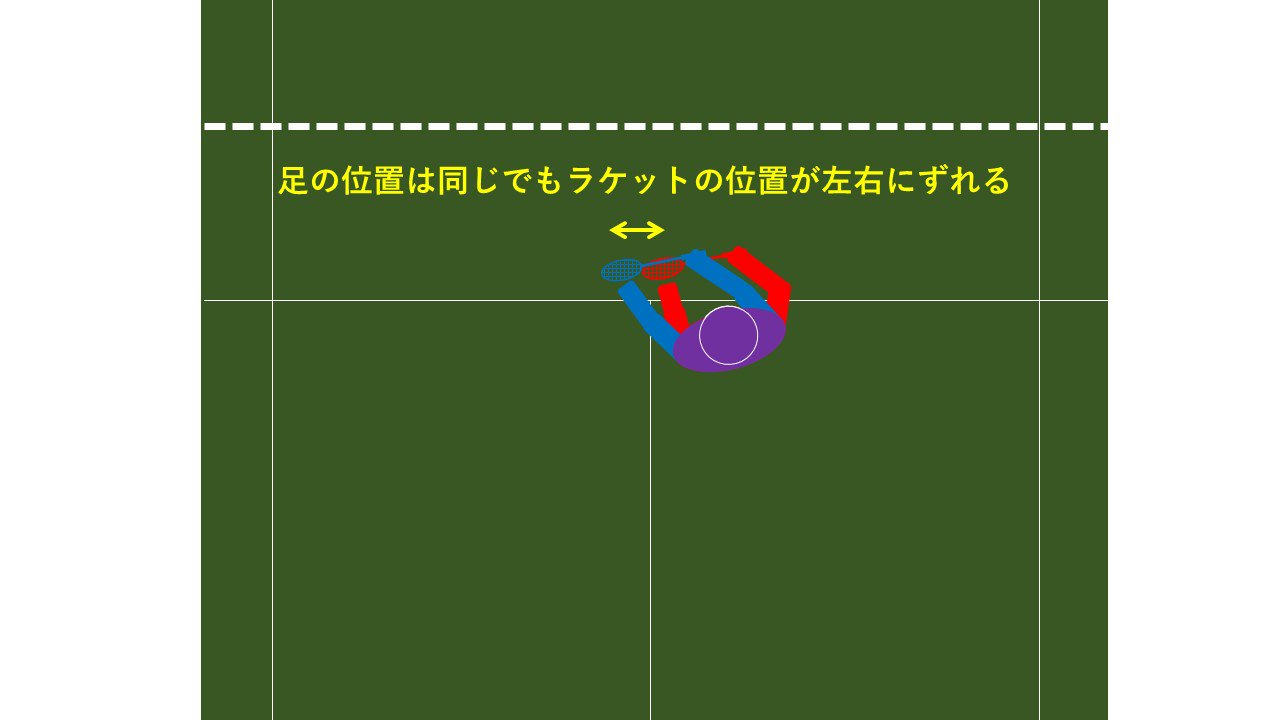

足を置く位置が同じでも、ラケットの位置が左右にずれると、そのぶん打点も左右にずれます。

【ラケット位置の左右ずれ】

左右のずれが軌道にどんな影響を与えるか考察してみます。

普通は、サーブを打つ前に相手コートを見て方向合わせをするので、打点が左右にずれたからと言って、シャトルの着地点まで左右にずれることにはなりません。

着地点が変わらないということは、左右の打点の差は、シャトルの飛行距離の差として現れます。

サービスラインの20cm前からサーブする場合、相手コートまでの水平方向の最短距離は3.8mです。

サーブの打点が、ここから右に10cmずれたとすると、相手コートまでの水平方向の最短距離は、ピタゴラスの定理(三平方の定理)を使って計算でき、3.801mとなります。

サーブの打点が右に10cmずれても、軌道の長さはたった0.1cmしか変わりません。

別の言い方をすると、打点のずれに気づかず打ったとしても、着地点が0.1cm短くなるだけです。

これは、プッシュされるかネットに掛けるかといった、10cm前後のサービス軌道のズレを議論する上では、完全に無視してよいレベルの数値です。

【サーブの打点が10cm右にずれた時の飛行距離の違い】

この考察により、足を置く位置やラケットの位置が、左右方向の打点ずれを引き起こす原因にはなっても、サービス軌道には影響しないということがわかりました。

では、前後方向の打点ずれはどうでしょう?

(2)前後方向の打点ずれの原因とサービス軌道への影響

足を置く位置が前後にずれると、そのまま打点も前後にずれます。

【足を置く位置の前後ずれ】

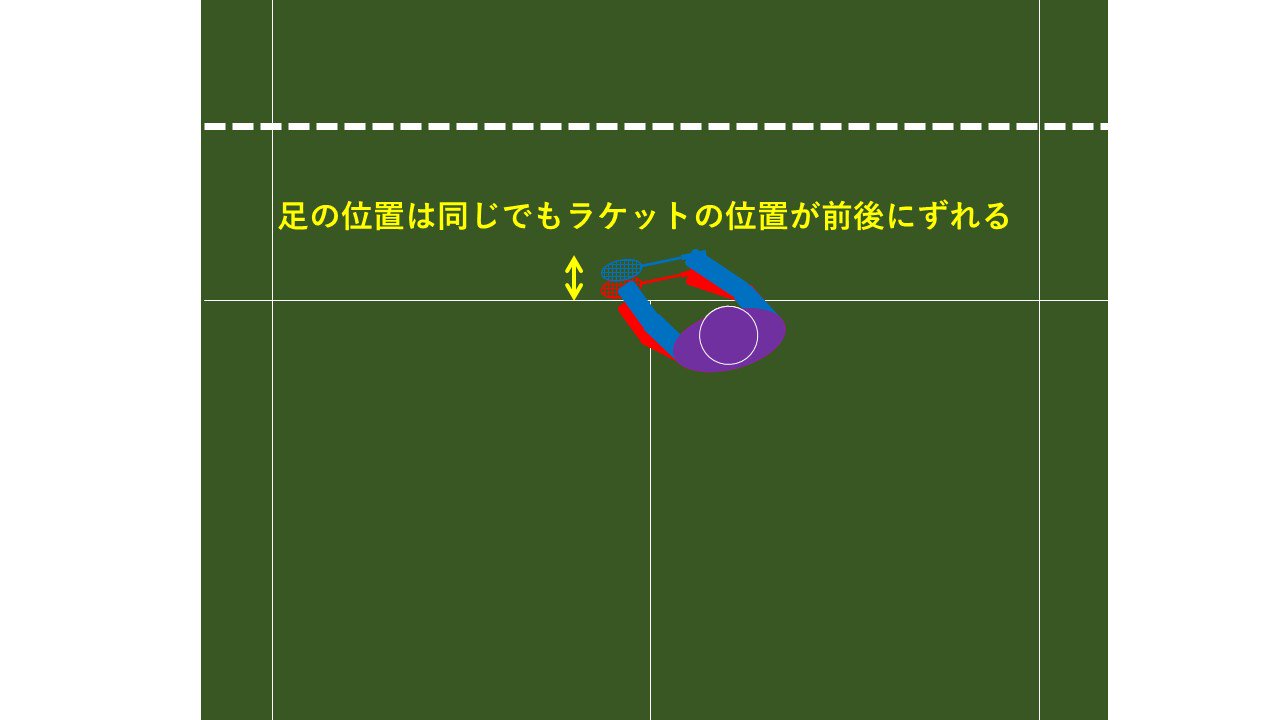

足を置く位置が同じでも、体とシャトルの距離がずれると、ラケットの位置が前後にずれ、そのぶん打点も前後にずれます。

【ラケット位置の前後ずれ】

前後のずれが軌道にどんな影響を与えるか考察してみます。

サーブを打つ前にいつもと打点が違うことに気づけば、立ち位置やラケットの位置を修正するはずです。

従って、打点がいつもより前後する時は、そのことに気づかず、いつもと同じ強さと角度でサーブを出してしまうはずなので、打点によらず軌道の形は同じになると考えられます。

前後の打点ずれは、シャトルを飛ばしたい方向に対するずれなので、そのまま飛距離の差となって現れます。

打点が左右にずれた時のように、軌道の差を無視することができません。

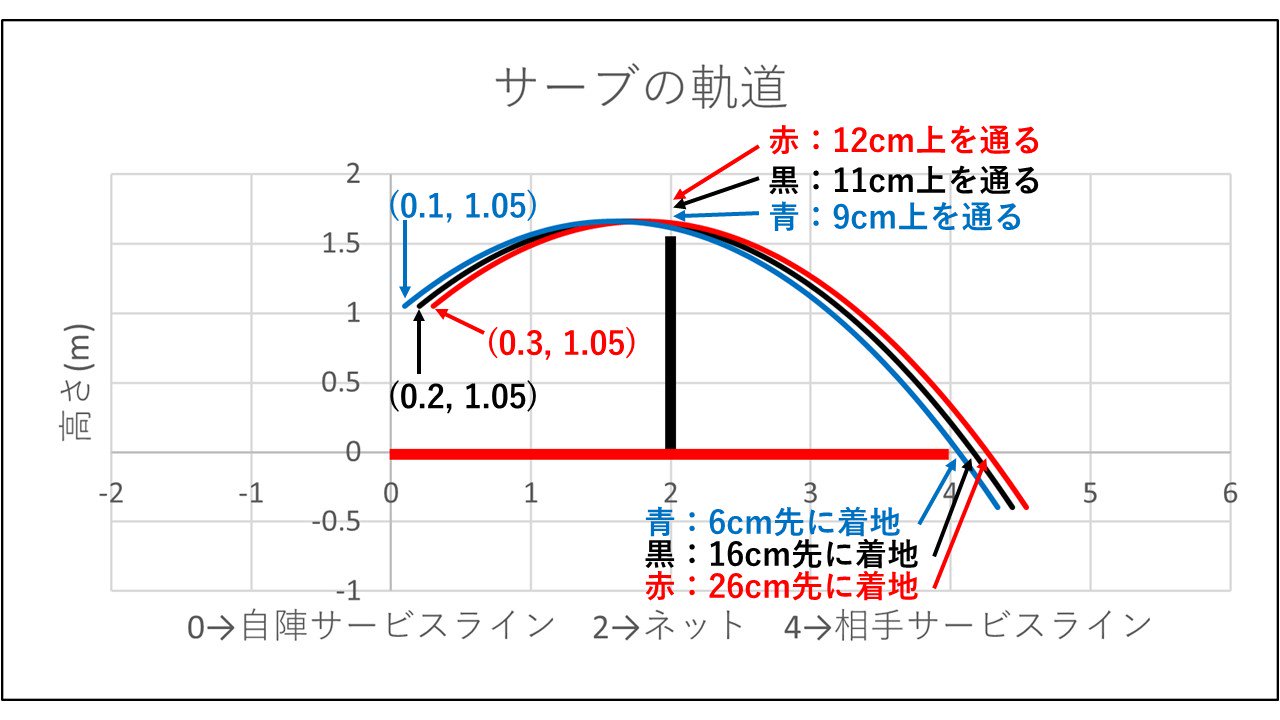

通常は、サービスラインより20cm前で1.05mの高さから、ネットの11cm上を通し、相手サービスラインの16cm先に着地するようにサーブするとします。

打点が前後に±10cmずれた場合、サーブの軌道は、形は同じで、打点のずれ分だけ平行移動した軌道になります。

下の軌道図は、打点の異なる3ケースを合わせて描いたものです。

黒:いつものサーブ

青:いつもより10cm後ろからサーブ

赤:いつもより10cm前からサーブ

【打点が前後にずれた時のサービス軌道】

いつもより前からサーブすると、一見、プッシュされやすいように思えますが、レシーバーが0.55秒後にシャトルに触ると仮定すると、どのケースでも打点は同じになります。

軌道の形がすべて同じなので、同じ時間経過した後のシャトルの高さは同じになるからです。

問題なのは、気づかずにいつもより後ろからサーブしてしまった時です。

上の図からもわかるように、いつもよりネットの近くを通り相手サービスラインの近くに着地する軌道になります。

これは、サーブミスしないために許容されるサーブの強さと角度のバラツキが小さくなることを意味します。

計算すると、こうなります。

【サーブミスしないために許容されるサーブの強さと角度のバラツキ】

| 10cm前からサーブ(サービスラインより30cm前) | -3.3% |

| いつものサーブ(サービスラインより20cm前) | -2.6% |

| 10cm後ろからサーブ(サービスラインより10cm前) | -1.2% |

サーブの打点が後ろへ10cmずれると、強さと角度のばらつきの許容範囲は-2.6%→-1.2%と半分以下に低下します。

いつもより打点が後ろになっていることに気づかず、同じようにサーブし続けると、サーブミスする確率は何倍にも跳ね上がるのです。

(3)上下方向の打点ずれの原因とサービス軌道への影響

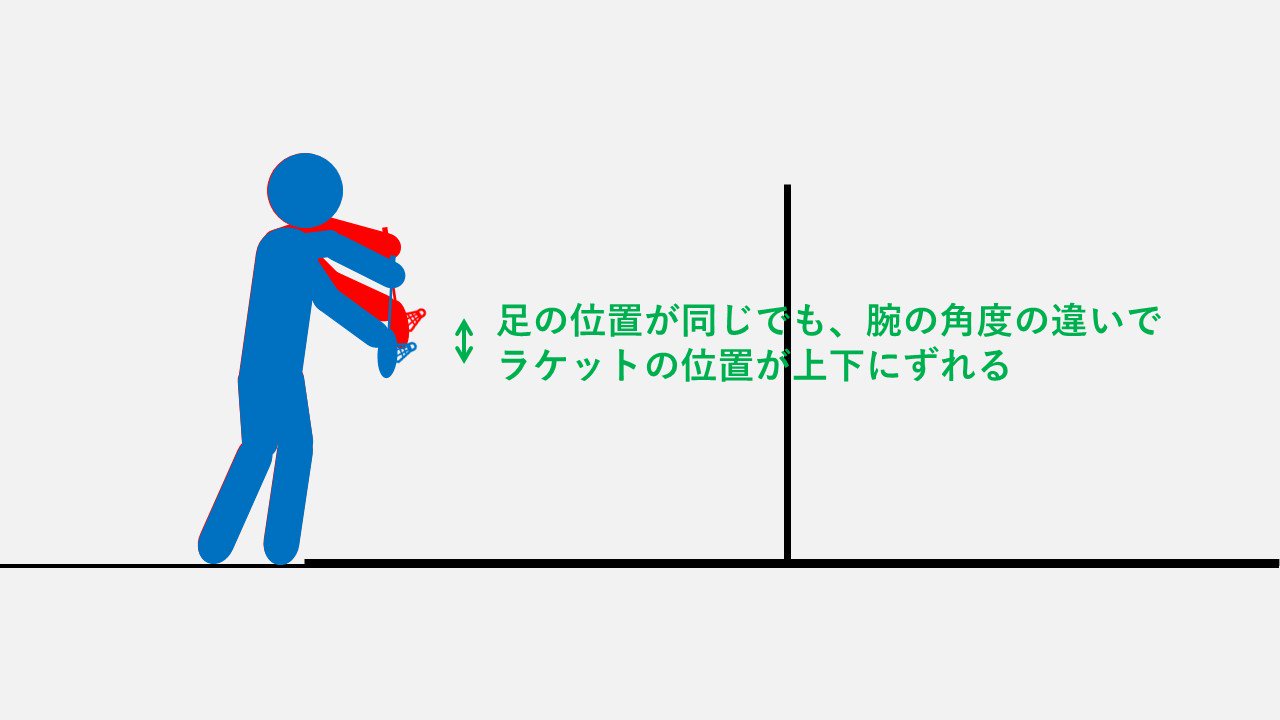

腕の角度がずれると、打点も上下にずれます。

【腕の角度の違いによる上下方向のラケット位置ずれ】

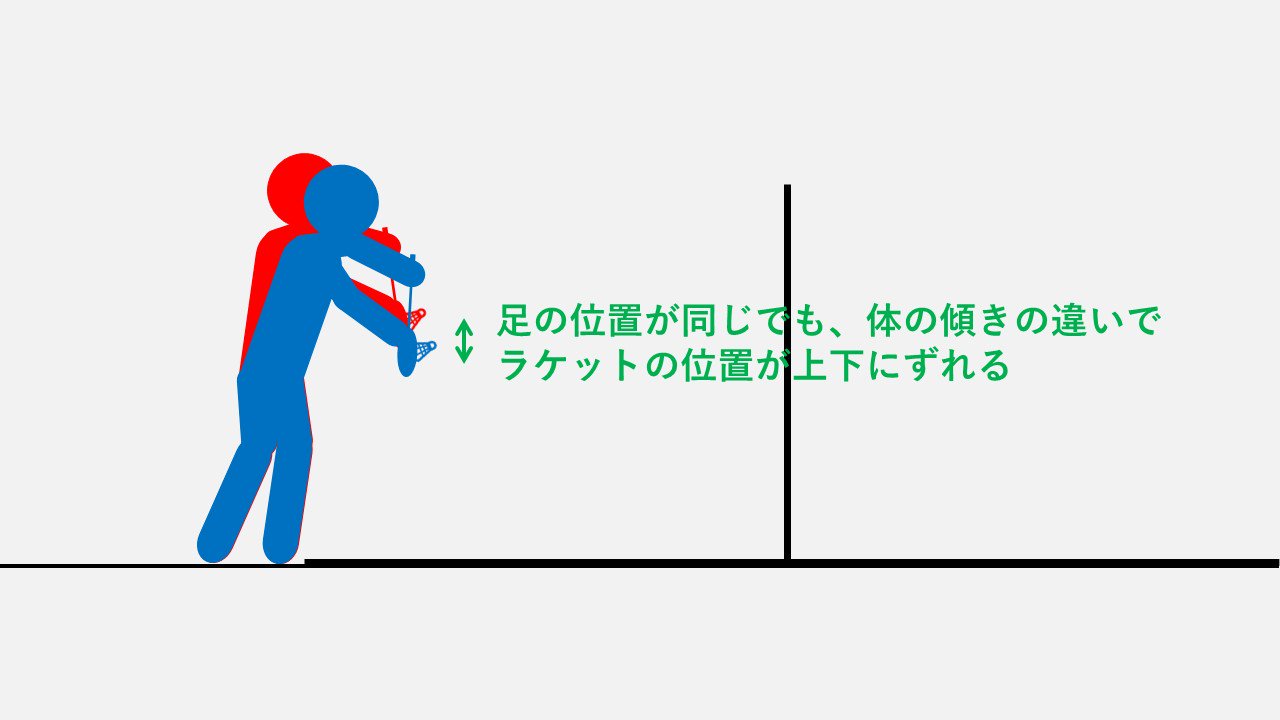

また、体の傾きがずれると、打点も上下にずれます。

【体の傾きの違いによる上下方向のラケット位置ずれ】

上下のずれが軌道にどんな影響を与えるか考察します。

いつものサーブ軌道(黒)に、打点が5cm上にずれた場合(赤)と5cm下にずれた場合(青)を重ねて描くとこうなります。

【打点が上下にずれた時のサービス軌道】

サーブの強さと角度は変わっていませんので、打点が上下した分だけ、そのまま軌道も上下します。

サーブの打点が上にずれると、レシーバーの打点も同じだけ上がり、プッシュされやすくなります。(それ以前に、サービスフォルトをとられるかもしれませんが。)

サーブの打点が5cm上にずれただけで、プッシュされないために許されるサーブの強さと角度のバラツキは+1.1%にまで低下します。

サーブの打点が下にずれると、その分だけネットに近づく軌道になり、ネットに掛けやすくなります。

サーブの打点が5cm下にずれただけで、ネットに掛けないために許されるサーブの強さと角度のバラツキは-0.9%にまで低下します。

【打点の上下によるサーブの強さと角度のバラツキの許容範囲】

| 5cm上からサーブ(1.1mの打点) | +1.1% |

| いつもの高さからサーブ(1.05mの打点) | ±2.6% |

| 5cm下からサーブ(1.0mの打点) | -0.9% |

打点が前後や左右にずれるより、許容範囲への影響が大きいことがわかります。

<結論>

・主に、足を置く位置、体とシャトルの距離、腕の角度、体の傾きのずれが、サーブの打点のずれを引き起こします。

・サーブの打点は、左右にずれても軌道への影響はほとんどありません。

・打点が前後にずれても、プッシュされるリスクはほぼ同じですが、後ろにずれた時だけサーブミスするリスクが急増します。

→10cm後ろにずれると、サーブミスしないために許されるサーブの強さと角度のバラツキは、-2.6%だったものが-1.2%まで下がります。

・打点が上下にずれると、ずれた分だけサーブの軌道もずれるため、ダイレクトにバラツキの許容範囲が削られます。

→5cm上にずれると、プッシュされないために許されるサーブの強さと角度のバラツキは、+2.6%だったものが+1.1%まで下がります。

→5cm下にずれると、ネットに掛けないために許されるサーブの強さと角度のバラツキは、-2.6%だったものが-0.9%まで下がります。

本研究で、サーブの打点が前後や上下にずれると、サーブの強さと角度に対する許容バラツキを大きく低下させることがわかりました。

特に、上下のずれは致命的で、たった5cmのずれが、許容されるバラツキの幅を半分以下にまで低下させます。

サーブの打点にずれがあると、その分だけ、サーブ中やサーブ後に許されるバラツキの幅が削られ、サーブミスするか浮いてしまうか、どちらかの確率が上がります。

サーブで即失点とならないためには、サーブ前の動作を安定させ、打点のずれを抑える工夫が必要でしょう。

<サーブの打点を安定させるためのアドバイス>

何となくシャトルをセットして、感覚だけを頼りにサーブしてしまうと、打点のバラツキは大きくなっても仕方がありません。

10cmくらいは簡単に変わってしまいます。

打つ前に必ず決まった手順を踏むようにして、感覚に頼る要素をできるだけ少なくすると、サーブの打点を安定させることができます。

さらに、手順をルーティン化してしまえば、無意識に一定のサーブを打ちやすくなり、いつもと違いがあると、違和感という形で教えてくれます。

私は右利きですが、サーブを打つ前、いつも次の6つの手順を踏みます。

ルーティーン化しているので、意識しなくても体が勝手に動きます。

1.右足→左足の順で決まった位置に足を置く

2.右足に重心を置く(右足の膝は曲げない)

3.ネットの白帯を見て、いつも通りの距離感かチェックする

4.シャトルを持っている左手を真っ直ぐ前に上げる(肘は曲げない)

5.左腕の角度(上げ具合)をチェックする

6.ネットの白帯とシャトルを交互に見て、いつも通りの距離感かチェックする

1で右足をショートサービスラインとセンターラインでできるコーナーぎりぎりに置くようにし、2で右足の真上に上半身が来るようにしています。

重心をキープできる上半身の位置が自動的に決まるので、体の傾きが変わることもありません。

1と2を合わせることで、物理的に上半身の位置ずれを防ぐことができ、サーブの打点も前になるので、まさに一石二鳥です。

3では立ち位置や目線に違和感がないかをチェックします。

4は真っ直ぐ前に上げることで左右の位置ずれを防ぎ、肘を曲げないことでいつも体から同じ距離にシャトルが来るようにしています。

5で打点の上下方向のブレがないかをチェックします。

6は最終チェックです。ここで違和感がなければ、打点のブレはほとんどないと言えます。

特に、サーブが安定しない方には、セットのしかたを決めて、ルーティン化することをおすすめします。

<次回研究予告>

サーブ前の動作を安定させても、スイングにブレがあると、結局サーブはばらついてしまいます。

どんな打ち方をすれば、強さと角度のバラツキを抑えられるのでしょう?

次回は、サーブ中の動作に注目して、サービス軌道を安定させる方法を考えます。

ショートサービス研究室へ戻る